はじめに

働く人がいきいきし、成果も上がるチームをつくりたい。どの業界でも永遠のテーマですが、医療・介護の現場でも特に強いニーズがあります。人材不足、業務の複雑化、他職種連携の難しさ――こうした課題の中で、「チームとしての成果」をどう上げていくかが問われています。

では、チームが成長する“起点”はどこにあるのでしょうか。

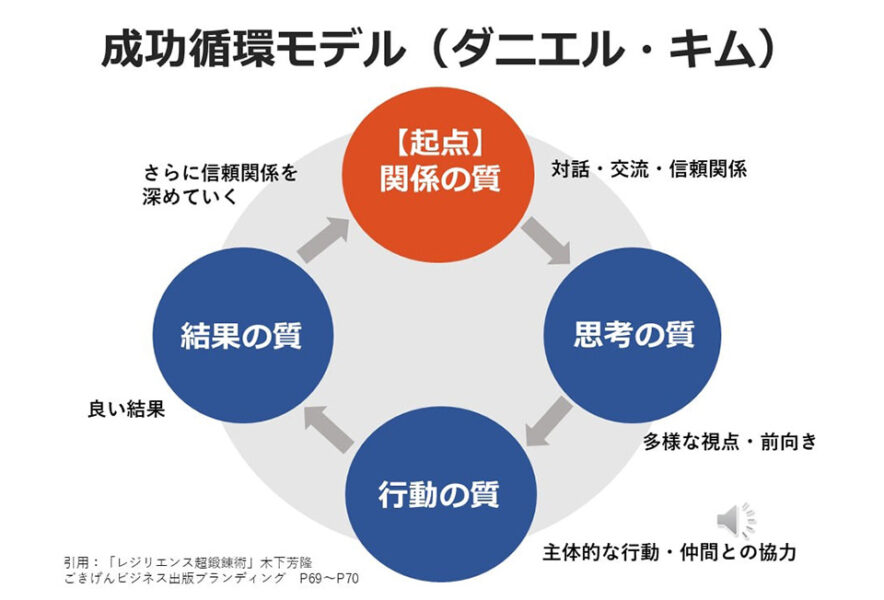

そのヒントとして私が大切にしているのが、米マサチューセッツ工科大学(MIT)のダニエル・キム教授が提唱した「成功循環モデル(Success Cycle)」です。これは、組織が成果を生み出すメカニズムを4つの要素の循環として示したものです。

成功循環モデルが示す「良循環」と「悪循環」

ダニエル・キムは、組織の状態をつくる4つの質として、

●関係の質(Relationship Quality)

●思考の質(Thinking Quality)

●行動の質(Action Quality)

●結果の質(Result Quality)

を挙げています。

【良循環】

関係の質 → 思考の質 → 行動の質 → 結果の質

良いチームは、まず人と人との関係性が良いところから始まります。お互いを尊重し、安心して意見が言える関係があると、思考はオープンになり、アイデアや学びが深まる。その質の高い思考は、自然と良い行動につながり、その結果として成果が生まれる。成果が出れば、さらに関係性が強固になり、また良いサイクルが回り始める。まさに「良循環」が生まれます。

【悪循環】

結果の質 → 関係の質 → 思考の質 → 行動の質

逆に、うまくいっていないチームは、多くの場合“結果”に関するネガティブな会話から始まることが特徴です。

「なんでできていないの?」

「どうしてミスがなくならないの?」

「売り上げは? 生産性は?」

結果の質を起点にすると、それが改善していない時、どうしても責める空気や不足感が生まれます。すると関係の質が下がり、ネガティブな思考が増え、行動は委縮し、さらに結果が悪くなる――という「悪循環」が加速します。

組織を変えるために、最初に触るべきポイントはどこか

成功循環モデルは、どこを起点にするかでチームの命運が大きく変わることを教えてくれます。良循環と悪循環の例からわかるように、起点は「関係の質」に置くことが大切です。関係の質は、他の3つの質(思考・行動・結果)を左右する“源泉”となるからです。

例えば、職員間の関係がギスギスしていれば、どんなに立派な研修会を開いても、どんなに優れたマニュアルを作っても、その知識やスキルが実務で活かされません。逆に関係性が良ければ、未熟な部分があっても支え合い、改善が進み、成果に向かうエネルギーが自然と高まります。チームマネジメントにおいて、「人間関係」は重要なテーマの一つであり、実は最もチームの運命を左右する基盤ともいえるのです。

サンクスカード ~関係の質を高める最もシンプルで効果的な方法~

では、関係の質をどう高めていけばよいのか。方法は色々ありますが、私が現場で特に効果を実感しているのが、サンクスカードです。サンクスカードとは、日常の小さな“ありがとう”のメッセージをカードに書き、伝え合う仕組みです。仕事の中で感じる様々な感謝の出来事に対し、具体的に言葉にし、カードとして届ける、非常にシンプルな取り組みですが「関係性の質」に非常に効果的に働きます。

実際にサンクスカードを導入すると以下のような効果が期待できます。

①ポジティブなコミュニケーション、良好な人間関係、ハラスメントの予防

サンクスカードが職場に根づくと、日常のコミュニケーションにトゲがなくなり、温かいものに変わっていきます。「ありがとう」という言葉が増え、お互いを尊重する雰囲気が自然と育ち、相手を否定したり責めたりする空気が薄まります。その結果、心理的安全性が高まり、ハラスメントが起こりにくい職場風土が形成されます。感謝の言葉は、人と人の距離を近づけ、良質なコミュニケーションの促進に役立つでしょう。

②協力や助け合いが増え、チームワークが向上する

人は感謝されると「また力になりたい」という気持ちが自然に湧いてきます。サンクスカードのやり取りが続くと、この“小さな互恵性”が積み重なり、職場全体に助け合いの空気が広がっていきます。感謝が日常化したチームは、協力が求められる場面でスムーズに動けるようになり、結果としてチームワークが強くなっていきます。

③強い信頼関係や新しい協力関係が築ける

サンクスカードは、相手の良い行動に「気づく」「言葉にして伝える」きっかけになります。そして、相手から承認される経験は、信頼感を育て、職員同士の関係を深めていきます。また、普段あまり関わりのない職種や職員同士の間にも新しいつながりが生まれやすくなり、新しい協力関係が築かれるきっかけにもなります。感謝は“相手をポジティブに見る視点”そのものを変えるため、チーム内の人間関係のネットワークを豊かにしていきます。

④人の良いところ(職員にも利用者様にも)に気づく習慣が身につく

サンクスカードを書くためには、まず相手の良い行動や貢献に目を向ける必要があります。この「良いところに意識を向ける姿勢」が習慣化されることで、職員同士はもちろん、利用者様の小さな変化や努力にも気づきやすくなります。課題や不足にばかり目が向きがちな現場において、ポジティブな視点を持てることは大きな強みとなり、ケアの質の向上にもつながります。

⑤部下にきちんと感謝を伝えられるリーダーの育成

忙しい現場では、部下の頑張りや小さな努力が見えにくくなりがちです。サンクスカードは、リーダーが“部下の貢献に目を向け、言葉にして伝える”という大切な姿勢を身につける手助けをします。サンクスカードはリーダーのマネジメント力そのものを育て、チーム全体の成長につながる重要なツールになるのではないでしょうか。

「関係の質」から始めるチームづくりへ

チームを良くしたいと考えたとき、多くの人は「結果」や「行動」を変えようとしがちです。しかしダニエル・キムの成功循環モデルが示すように、成果を生み出す源泉は、実はもっと手前にある「関係の質」にあります。職員同士が信頼し合い、安心して意見を交わせる関係があれば、自然と良い思考が生まれ、前向きな行動がとれるようになり、結果としてチームの成果もついてきます。

その関係の質を高めるうえで、サンクスカードは非常に効果的なツールです。感謝を伝える習慣が根づくと、コミュニケーションの質が変わり、相手の良いところに気づけるようになります。助け合いや協力が増え、新しいつながりや信頼関係も生まれます。さらに、リーダー自身が部下の努力を認め、言葉にして伝える力も育まれ、チーム全体の雰囲気も変わっていきます。

小さな「ありがとう」は、関係を整え、チームに前向きな流れを生み出す確かな力になります。日々の関係性を丁寧に育てることこそ、チームづくりのもっとも大切な出発点です。「ありがとう」からはじめるチームづくり——あなたの職場でも、はじめてみませんか。