介護とは単に「手助けすること」でしょうか?従来型の介護はそれを基盤とし、確かに目の前の利用者の「できないこと」を手助けすることは必要です。しかしそれを“前提”とした介護に偏ることは、本来その人が持つ力や意志を奪い、かえって心身状態を悪化させる危険性が大いにあることを介護者はまず知ることが大切です。

一方自立支援型の介護とは、「できることを続けられる」「できるよう工夫する」視点を前提としています。以下に紹介する5つのポイントを押さえることで、利用者が持つ大切な力や意志を守ることに繋がります。

ポイント1:動作を分解して理解する

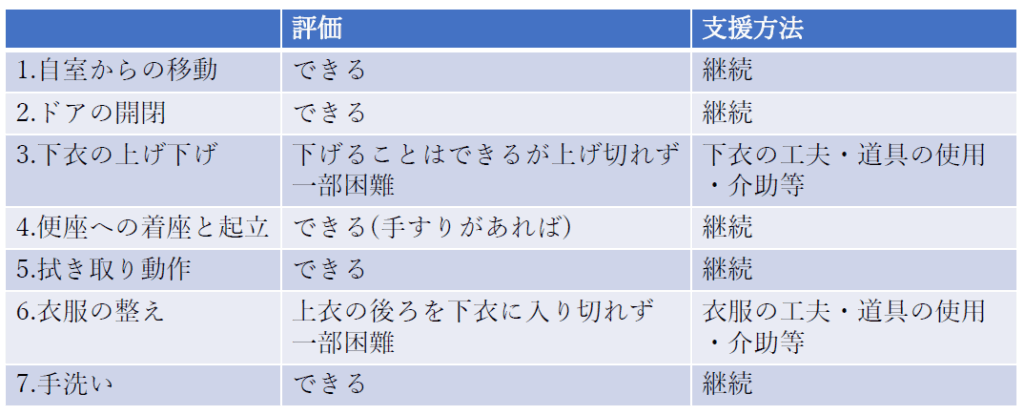

利用者が“何をどこまでできるか”を把握するためには、ADLや動作を細かく分解して捉える力が求められます。例えばトイレ動作1つをとっても、以下のように分けて捉えます。

この中で、まずどのステップが「自分でできる」または「困難か」を見極めます。前者に対しては、あくまでも活かす支援を継続します。後者に対しては、原因の仮説を立て、支援方法を具体的に検討していきます。

このように分解をすることで、自立した能力を引き出し続けるとともに、支援目的が焦点化され課題解決に向けた対策を円滑に講じることができます。

ポイント2:「つながり」で支える人的環境支援

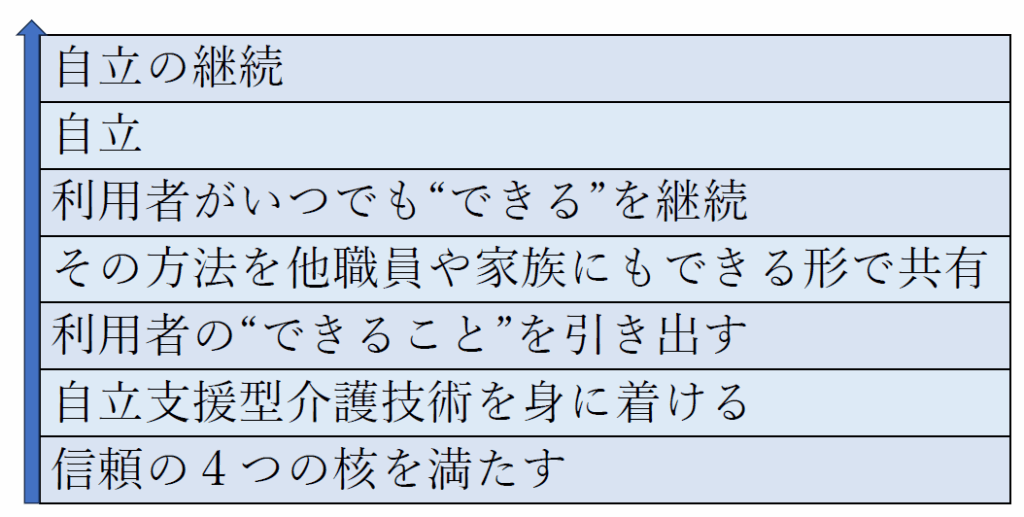

職員の1人が努力しても、24時間365日の生活全体は支えきれません。日勤~夜勤の勤務配置、在宅では家族や他職種との連携が欠かせません。

利用者の「できること」を特定の職員が知っているだけでは、生活に前向きな変化を起こすことは困難です。他の職員や家族などにも「できること」を伝え、自分が関わる以外の時間においても“どうできることを活かせる環境を整えていくか”が、自立支援が継続されるための要です。

ポイント3:身体の自立+心の自律を支える

時に、安全や効率を優先しすぎて、利用者の選択や挑戦の機会を奪ってしまう場面を目にします。自立とは、単に「動ける」ことだけではありません。「選びたい(行動の選択も含む)」「やってみたい」という主体性や、やれたという達成感。「誰かの役に立てている」と感じる自尊心や誰かに感謝される経験。そうした“精神的な自律”が、人としての尊厳を支えています。それを実現できるために何ができるのか?を考え続けることが自立(律)を引き出すことができ、自立支援型介護の根幹である意思決定を支えることに繋がっていきます。

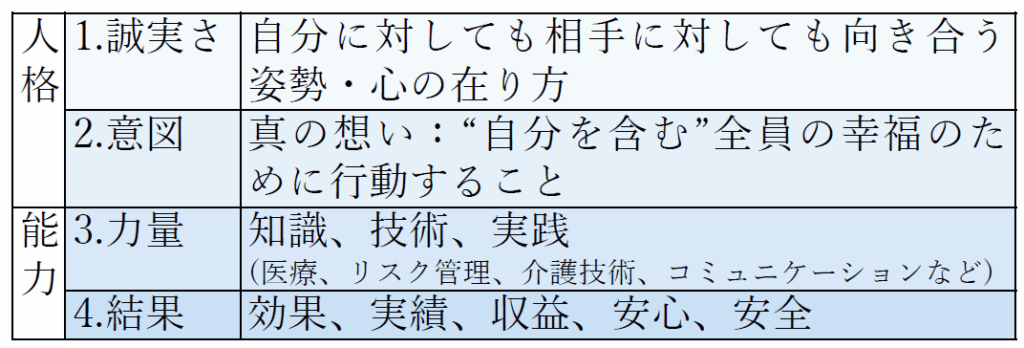

ポイント4:触れる前に築くべき、信頼の4つの核

介護現場では利用者に触れることが日常的に行われていますが、本来“触れる”“触れられる”ことは非日常的です。他人に気兼ねなく触れることは、あってはならないことが前提にあることを忘れてはいけません。

では、介助を必要とする場面に至るまでにすべき必要なことは何か?それは、次の信頼の4つの核を満たし関係性を築いていくことが重要です。

これらが揃って初めて、触れることが利用者の安心に繋がります。特に認知症の方では、表情や声色、姿勢など“非言語的な態度”が信頼を深める礎になります。利用者のパーソナルスペースを尊重し、まず“触れずにできること”から関係性を築くことが、自立支援の重要な第1歩です。

ポイント5:自己の介護スキルの段階を知る

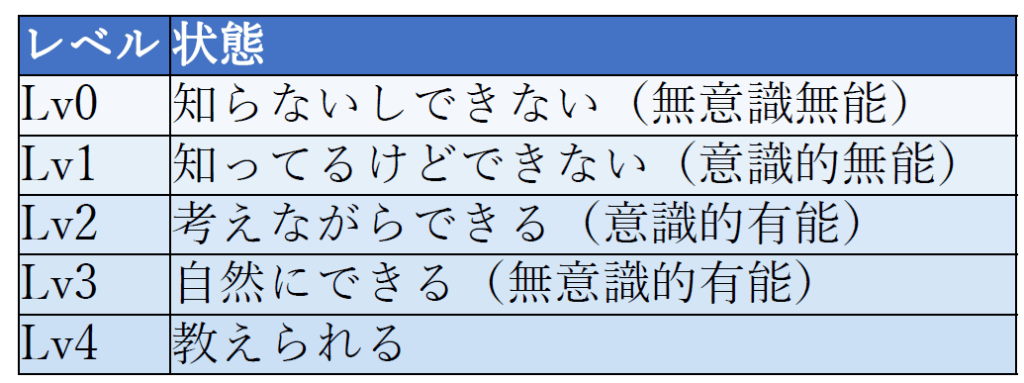

介護技術には、「知らない」かつ「できていない」段階から、「教えられる」までの階段があります。

現場では「経験年数が長ければできる」と捉われがちですが、経験と習熟は必ずしも比例しません。普段無意識的に行っている介助に、「なぜその人にとってその方法が望ましいのか」といった根拠が存在しているからこそ、プロとしての技術と言えます。

まずは自分自身の「知っている・できる」と「知らない・できていない」を明らかにし、1つ1つの介護技術がどの段階に在るのかを客観的に把握することがスキルアップに、そしてその先の自立(律)支援に繋がっていきます。

まとめ

自立支援型介護は、技術はもとより、その前提として、前述したように自身の"在り方”が重要視されます。これが基盤にあるからこそ、知識・技術が活かされ自立(律)支援に繋がっていきます。

これからさらに深刻化していく、生産年齢人口の減少と高齢化社会に向けて、自立支援型介護技術を私たち1人ひとりが身に着け、手を取り合い、介護を必要としている人に当たり前のように自立支援型介護技術が提供される環境を共に作り上げていきましょう。

「まるっと介護塾てとて」