ケアカレッジ「介護のココロのケア」担当、グリーフケアアドバイザーのマミコです。

2025年7月、私たちドットコム・マーケティングでは、新たに『Komachi ケアカレッジ 介護職員初任者研修』をスタートしました!

とはいえ、介護職に携わっていない私には、「初任者研修って一体何をするの?」というのが正直なところ。

介護の仕事は社会に欠かせない大切な役割であり、転職を考える人にも注目されている分野。

気力と体力にあふれた20代から、利用者さんと年の近い60代以降の豊富な人生経験を活かして働く方まで、幅広い世代の方が活躍されています。

でも…

未経験だと不安もありますよね。

そこで、「研修ってどんなことを学ぶの?体験してみたい!」と、講師を務めている、板垣 大介さん・山口 圭司さんにお願いして、実際に講座に飛び入り参加してきました!

介護の仕事を始める第一歩!「介護職員初任者研修」の魅力とは?

「介護職員初任者研修」は、介護の仕事に就くための“入口の資格”。

介護の基礎的な知識や技術を学ぶことを目的とした、厚生労働省が認める公的な資格です。

この研修を修了すると、介護施設での「身体介助」を含むサービスの提供に携わることができる他、訪問介護員(ホームヘルパー)として働くことも可能になります。

さらに注目したいのが「収入アップ」につながるという点。

初任者研修の資格を持っている人と無資格の人では、

月給で約3万円、

年収にするとなんと36万円

もの差があるとも言われています。

これは大きな違いですよね!

また、無資格でも介護の仕事に携わることはできますが、初任者研修の修了を応募条件としている求人も多く、資格を持っていることで選べる仕事の幅がぐんと広がります。

そして何より、「介護の基礎知識や技術」をしっかり学ぶことで、不安なく、安心して現場に立つことができるようになります。

さらに、この研修で学ぶ内容は、仕事だけでなく日常生活でも大いに役立ちます。

たとえば、ご家族やパートナー、大切な人を支える場面が来たとき。そんなときに「安心の引き出し」が自分の中にあることは、きっと心強いはずです。

実践で役立つ知識と技術を習得!

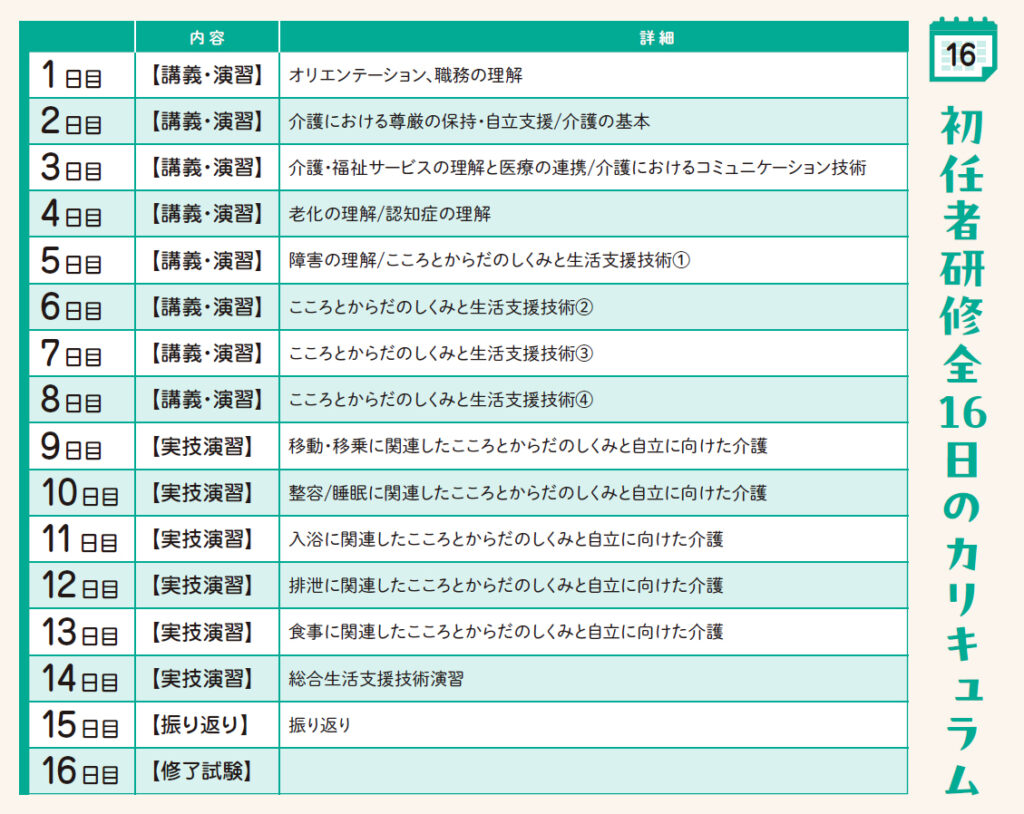

Komachiケアカレッジの介護職員初任者研修は、最短1.5ヶ月で資格取得を目指せるカリキュラムです。

具体的には、15日間の通学(週2回)と、自宅学習(課題提出5回)の組み合わせ。

修了試験を含め、全16回の充実した内容となっています。

研修では、単に知識を詰め込むだけでなく、「講義・実演」で介護の専門知識を深く学びます。

さらに、「実技演習」では、実際に体を動かしながら現場で必要となる基礎的な介護技術を体験し、確実に習得できるよう工夫されています。

知識と実践的な技術の両方を身につけられる点が、この研修の大きな強みです。

介護職員初任者研修「講義」に参加して感じたこと

介護職員初任者研修に体験参加させていただくにあたって、私は「介護の仕事には資格がないとできないことがたくさんある」ということすら知らないほど、介護について無知な状態でした。

事前にカリキュラムを見せていただいたときの正直な気持ちを言えば…

全部体験してみたい!

と思うほど、どれも興味深い内容ばかりでした。

先にも書きましたが、たとえすぐに介護職に就職しなかったとしても、「介護の基礎知識があるかないか」で、いざというときの行動や心構えが大きく変わると感じています。

突然、家族の介護が必要になる場面が訪れても、慌てずに動ける。

そのとき、自分が誰かの力になれるというのは、何よりも嬉しいことですよね。

今回は体験参加のため、「講義」「実技」それぞれ1日ずつの参加でしたが、新しいことを学べることがとても楽しみで、ワクワクしていました。

講義体験:「移動・移乗と自立支援」

私が参加したのは「9日目:移動・移乗に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」の回でした。

そもそも、移動・移乗って?

年齢に関係なく、私たちは突然、体が思うように動かなくなり、生活介助が必要になることがあります。

たとえば手術後など。

実は私自身、昨年卵巣摘出の開腹手術を受けました。

術後は体にさまざまなコードや機械が装着され、ベッド上で安静にして過ごすことしかできませんでした。

トイレにも行けず、尿カテーテルとおむつの装着が必要に。

自力で身体を動かしても、床に何かを落とせば拾うことすらできず、体位を変えるだけでも痛みがあって、看護師さんのサポートが必要でした。

同じように、骨折や麻痺などで体が自由に動かせなくなると、車椅子での移動や、ベッドから車椅子・トイレへ移る際に、他者の介助が不可欠になります。

このように、場所を移動することを「移動」、車椅子などへの乗り移りを「移乗」と呼ぶことを、今回初めて学びました。

普段は意識すらしないこれらの動作も、自由がきかなくなったときには、生きる上での「尊厳」に深く関わるものなのだと実感しました。

介護の目的は「自立支援」

「介護」というと、手を差し伸べて支えるというイメージが強いですが、今回の講座のタイトルには「自立に向けた」とあります。

そうですよね!

できる限り自分で動けることが、その人にとっても大きな意味を持つんだと気付かされました。

たとえば、「トイレに自分で行く」。

当たり前のように思えるこの行動も、もし毎回介助が必要になったとしたら…。

誰だって、プライバシーや尊厳を守りたいし、できるなら自分の力でやりたいと思うはずです。

排泄、食事、清潔保持など、自分の身体に関わることは、人としての尊厳に直結するのです。

ワークシートで考えた「自分が介助される側」

講義の冒頭では「あなたがベッドから車椅子へ移動しなければならなくなったら?」というテーマでワークシートに記入する時間がありました。

・どう介助されたい?

・どんな介助が嫌?

これらを考えたのちに参加者同士で発表し合うと、気づかされることがたくさんありました。

介助を受ける側は、不安や遠慮、恥ずかしさを感じることもあります。

体に触れられることが避けられない場面もありますが、もしも「無言」「無表情」で淡々と作業のように接されてしまったら…?

やはり良い気持ちはしませんし、心が乱れる原因にもなりますよね。

テクニックだけじゃない「想像力と心遣い」が必要

技術や手順を学ぶことももちろん大切です。

けれど、その技術を向ける相手は「機械」ではなく「生身の人間」。

目の前の人がどう感じているのか、何を望んでいるのかを想像し、観察することの大切さを強く感じました。

おそらく、教科書を読むだけでもある程度の技術や理論は理解できます。

でも、講座に参加し、ワークシートや他の参加者の声に触れることで得られる「実感」は、独学では得られない貴重な学びだと感じました。

でも、やっぱりテクニックも大事!

「介護は気持ちが大切」と先ほど書いたばかりで、いきなり矛盾するようで恐縮ですが…

やっぱり“技術(テクニック)”もとても大切!

気持ちだけでは介助はできません。

相手の気持ちを想像し、観察することができても、それを実際の動作に変えられる知識や技術がなければ、思いがあっても力になれないのです。

また、介助を必要とする場面では、相手が普段通りの精神状態でないこともあります。気持ちが大きく揺れ動く時だからこそ、心理的な変化に関する基礎知識を持っておくことも大切です。

さらに、力まかせに動くのではなく、自分の体を痛めない介助方法を学ぶことで「なるほど、こうすればいいのか」と納得できる場面がたくさんありました。

自分の体の動かし方だけでなく、介助される側に「このようにしてください」と伝えることで、お互いに負担が少なく、気持ちよく移動や移乗ができる――

やはり、気持ちと技術の両方があってこそだと実感しました。

体を観察して異変に気づいたり、ちょっとしたテクニックを使って状態を判断するなど、実践的な知識も多く得ることができました。

これは介護の現場はもちろん、家族や大切な人を支える場面でもすぐに役立つ内容で、「これは知っておくとお得だな!」と素直に感じました。

排泄介助―誰にとってもセンシティブなテーマ

「移動・移乗」と同じくらい大切で、避けて通れないのが排泄介助です。

介護の仕事と聞いて、多くの方がイメージするのが「入浴サポート」「おむつ交換」などの介助ではないでしょうか?

でも、これらの介助こそ、できることなら人の手を借りずに自分でやりたいこと。

特に排泄は、「人に見られたくない」「できれば手伝ってほしくない」と思うもの。尊厳に関わるデリケートな行為です。

けれど、生きていくうえで排泄は必要不可欠なもの。

自分でできなくなったときには、介助が必要になります。

これはとても大きなジレンマです。

もし自分が排泄介助を必要とする立場になったら、できるだけ最小限の回数にしたいと思うでしょう。

排泄は「きれいなもの」ではありませんから、介助する相手に対して「迷惑をかけているのでは」と思ったり、ベッドの上で排泄する状況であれば「失敗して汚してしまったらどうしよう」と不安に感じるはずです。

こうした思いは、心(メンタル)にも大きな影響を与えます。

たとえば、トイレが近くにないときに「行きたくなったらどうしよう」と不安になり、かえってトイレのことばかりが気になってしまう。

まさに「心の問題が排泄に影響を与える」状態です。

排泄とは、体内の老廃物を外に出す大切な生理現象。

誰にとっても欠かせない行為なのに、その仕組みについては意外と知らずに生きてきたことに気づかされました。

今回の講座では、そんな排泄に関する基礎知識も学ぶことができました。

これも大きな収穫のひとつです。

排泄介助にも種類がある!

「排泄介助」と一言で言っても、実はいくつかの種類があります。

●トイレ介助

●ポータブルトイレ介助

●便器・尿器介助

●おむつ介助

それぞれに違いがあり、方法や配慮の仕方も異なります。

体に麻痺がある場合などは、移乗の介助を伴う排泄介助が必要になります。

今回は、「トイレ介助」「ポータブルトイレ介助」の動画を見たあと、講師の先生による解説がありました。

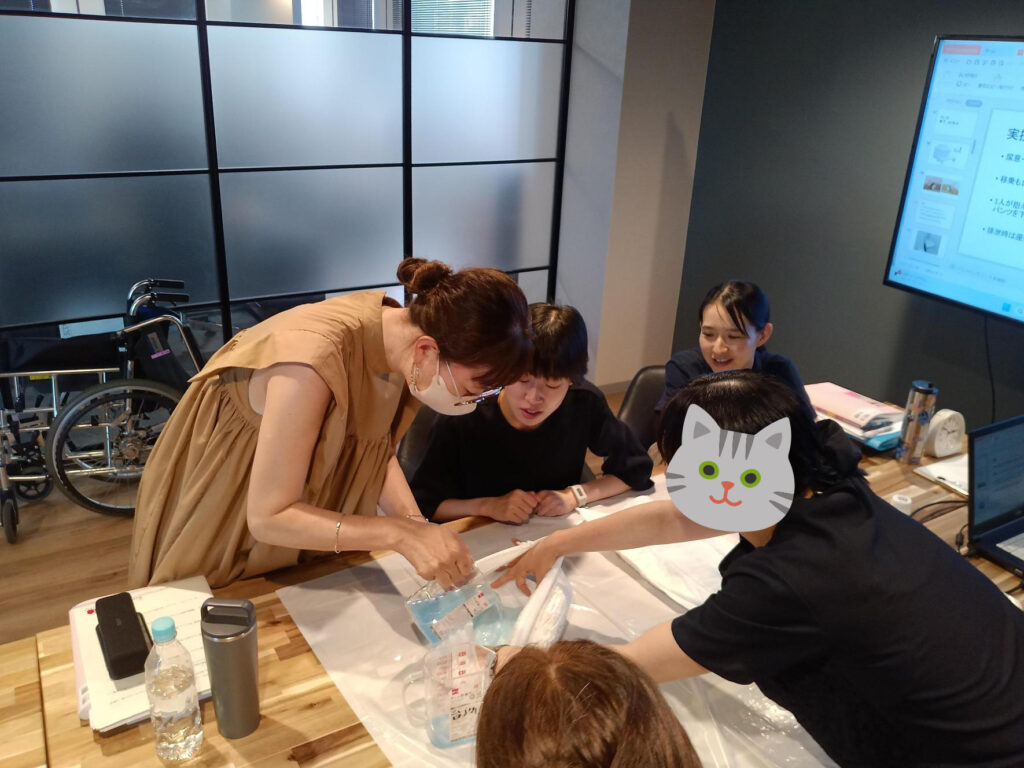

さらに「おむつ交換」については、講師の先生お手製の「腰から足の模型」を使って、実技演習を行いました。

演習の前には、実際に大人用紙パンツやおむつに水を吸収させて、給水後の肌ざわりや重さを手で確認。

思ったよりもサラッとしているものの、吸水中の不快感や、重さに驚きました。

「これを身に着けて寝返りを打つのは、かなり大変だな……」と実感。

また、紙おむつは単体で使うものだと思っていましたが、『おむつ+パッドの組み合わせ』で、パッドを交換しながら使用するのが基本。

これも講座に参加しなければ知ることのなかった知識です。

おむつ交換、やってみた!

いよいよ実技。

模型ではありますが、声かけをしながら体位を変え、おむつとパッドを交換するという演習を体験。

…正直、見るのとやるのとでは全然違う!

うまくできない理由を考えてみると、他の人の動きを見て「ここか!」と気づくことが多々ありました。

やってみて初めて、「体で覚えることの大切さ」を実感。

赤ちゃんとは違い、大人の体は大きく重みもあります。

そんな中でおむつ交換を練習できる機会は、貴重そのものです。

参加者との交流からも得られる学び

講座に参加されていた方は、年齢もさまざま。

今回は女性ばかりでしたが、性別や世代の違う人たちと一緒に学び、意見交換や助け合いを通して、一人では得られない気づきをたくさん得ることができました。

私は1日だけの体験参加でしたが、休憩時間に自然と会話が生まれ、笑顔で話す参加者さんたちの姿を見て、

「新しい学びの中に、新しい人間関係が生まれる」

そんな講座の魅力も感じました。

最後に

介護の世界に一歩足を踏み入れる人も、今すぐ介護の仕事を始める予定がない人も―

この研修は「知っておいてよかった」と思える知識が満載です。

講座に参加して初めて気づくことがたくさんありました。

だからこそ、「Komachiケアカレッジ 介護職員初任者研修」に興味がある方は、ぜひ一歩踏み出してみてくださいね。

▼お問い合わせ先

電話番号:0120-547-251(平日9:30~18:00)

ホームページ:https://care-college.jp/syoninsya/