はじめに

介護現場において、私たち介助者は介助を必要としている利用者に対して、触れ、介助することで利用者の動作や日常生活を支援しています。

しかし、実はその前段階、つまり「触れる前」にどのような関わり方をするかが、その介助が利用者にとって有効的になるのか、または逆に症状や動きを悪化させてしまうのかを大きく左右します。

利用者の尊厳を守り、主体性を引き出すためには、まず整えるのは私たち介助者自身の「姿勢」・「表情」・「言葉」です。

今回は、介助に入る前に整えることで、その後の介助がいかに有効的に変化するかについて、即使えるポイントを踏まえてお伝えします。

適切な挨拶と接し方

まず意識すべきは、「存在の認知」です。

つまり、介助に入る前に私たち介助者を利用者が認知しているかが重要です。その確認をせずして、いきなり介助することは大変危険です。

利用者が介助者を認知していない状態で介助してしまうと、誰かも分からない、どこにいるかも分からない人に急に触れられる不安や恐怖を与え、心身共に強ばらせます。そもそも、普段の生活で私たちにそのようなことが起きたとしたらどうでしょうか?さらにそれが日常化していたらどうでしょうか?到底その人を受け入れることはできないでしょう。介助場面でも同様に、利用者は介助者を受け入れることは当然できません。介助を拒んだり、主体性を失い、生活意欲を奪うことになりかねません。そのようなことにならないよう、まずは介助者の存在を認知してもらうことが必要不可欠です。

「正面から接し、視線を合わせる」

これは、相手の存在を尊重する基本姿勢です。介助者が横や後ろから突然声をかけると、利用者は驚き、不安や警戒心を抱きます。必ず正面から近づき、視線を合わせるようにしましょう。認知症のある方や聴力が低下している方の場合は、特に視覚情報が重要な手がかりになります。そのため、柔和な表情を意識することが大切です。口角をわずかに上げ微笑む程度で構いません。利用者の脳内のミラーニューロンが活性化し、こちらの感情や表情が利用者に無意識的に伝播していきます。

「目線の高さを合わせる」

立ったまま見下ろす形で話しかけられると、多くの方は威圧感を覚えます。それは、介助の受け入れの可否に直結していきます。座っている方には膝を曲げて腰を落とし、同じ目線で話すようにしましょう。その姿勢を取ったうえで、一呼吸置いてから話し始めると、利用者が「自分のペースで応じられる」と感じやすくなります。

「穏やかな話し方」

介助への受け入れを円滑にするためには非常に重要です。ポイントは“大きさ”“速さ”“高さ”の3要素です。“大きめ”“ゆったり”“低め”を意識することで、落ち着いた印象や安心感を与え、伝わりやすくなります。一方で、“小さい”または“必要以上に大きい”“速い”“高い”話し方では、不快感や恐怖心を与え、聴理解しづらくなります。ひいては介助の受け入れの可否にも影響を及ぼしかねません。利用者一人ひとりの聴力や理解力を随時確認しながら、3要素を調整していきましょう。

「適切な距離感」

プライバシーに配慮し、必要以上に近づかないことが関係性を築く上で基本です。おおよそ腕一本分(約60〜70cm)の距離を保ち、“触れる直前まで”はこの距離を保ち、会話をしたり介助の流れの説明をしましょう。また、それ以前に居室に入る際やカーテンを開ける際には、「ノック→あいさつ→目的」の順で伝えます。この時、こちらを認知しているのがノックの段階か、あるいはあいさつの直前なのかなど、適宜評価しながら行うよう心掛けましょう。

説明と同意:多感覚的アプローチ

[説明→理解度の確認→同意を得る]

介助を始める前に、自分が何をしようとしているのかを、わかりやすく伝えることを欠かしてはいけません。ここでは、多感覚アプローチと認知機能への配慮がポイントになります。私たちが物事を理解する過程には、まず感覚が入力されることが条件です。これは五感と言われ、「聴覚」「視覚」「触覚」「嗅覚」「味覚」があります。これらのうち、介助場面では前の3つが基本となり、どの感覚が入力されることで物事を理解しやすいかは、その人によって様々です。ですから、介助内容を説明する際にも、目の前の利用者が“どの感覚を通じて理解しやすい人なのか”“どの程度理解しているのか”を適宜評価しなくてはいけません。この評価なくして介助してしまうことは、同意を得ないこと、つまりは意志決定を無視してしまうことに繋がります。このようなことのないように、以下のアプローチを活用しましょう。

**「多感覚アプローチの活用」** とは、聴覚・視覚・触覚のうち、相手が理解すやすいものを評価しながら組み合わせて伝えることです。

◆聴覚では、明瞭でゆっくりとした話し方を心がけます。長い説明を一度に伝えると混乱しやすいため、短く区切りって伝えながら評価をしていきます。

例えば、「これから○○さんのお風呂に入る時間になったのでこの車いすに移ってから移動するので立っていただけますか。」と伝えてから理解度の評価・同意の確認ではなく、「○○さん」*「おはようございます。」*「お風呂に*入る時間」「になりました」*「いかがでしょうか*」「車いすに*乗って*行きましょうか」といったように、*のところで相手が理解しているか否かを、表情や動き、言葉から適宜評価するよう意識します。もし理解が難しい状況にあれば、繰り返し伝えたり、下の言葉以外の感覚を活用してみます。

◆視覚では、身振り手振りや指差しといったジェスチャーを取り入れます。上の例においては、「車いすに」と言葉にしながら、実際に車いすを指さしたり、相手の視野の中心に車いすを移動させると理解が深まります。加齢に伴う聴力の低下や失語症、認知症などによって言語理解が困難な方には特に有用です。私たちは、言葉の意味を理解するプロセスには、[耳で言葉を音として拾う → 脳へ伝達される → 脳で音を区別する → 言葉に組み立てる → 意味を理解する → 感情や文脈と結びつける]といった流れがあります。このどの段階に障壁があっても理解が難しくなります。こういった場合に、このプロセスを経ずに理解を促せる、視覚のルートを経由して伝えていく工夫をしましょう。

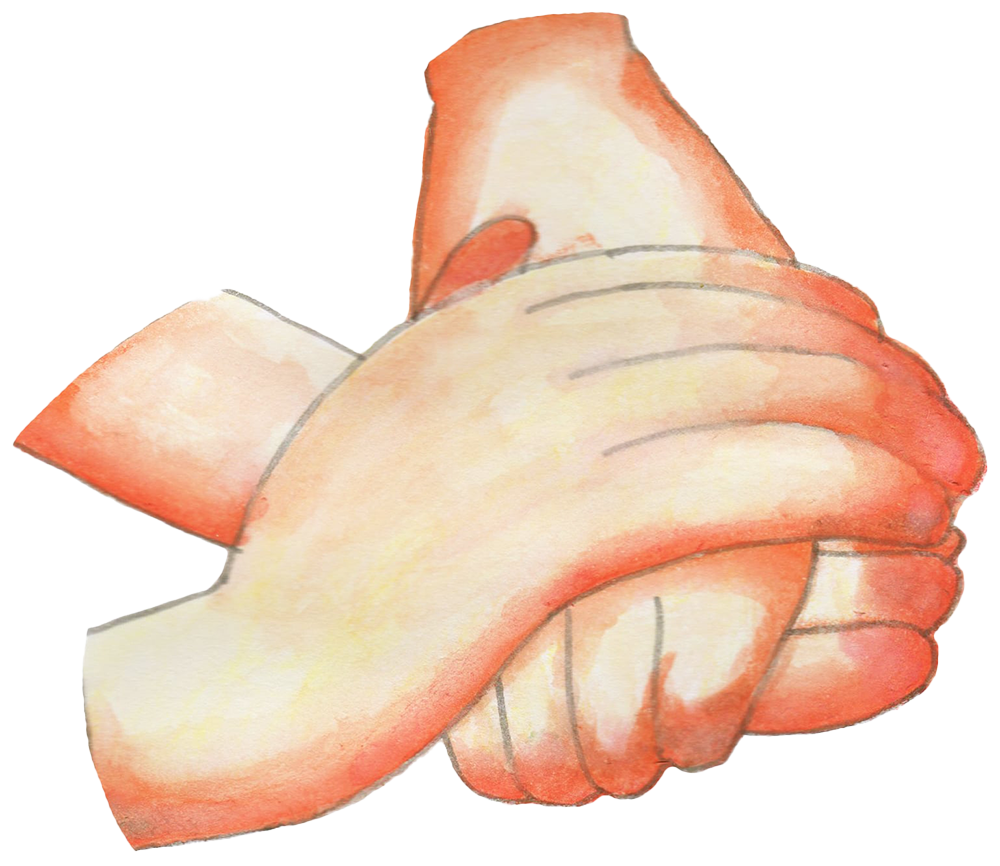

◆触覚は、聴覚や視覚を十分に活用した上で必要な場合のみ補助的に慎重に活用しましょう。聴覚や視覚での理解が困難な方は、普段から触覚をより頼りにして生活しており、鋭敏になっていることが多くあることを理解した上で介助しなくてはいけません。状況理解ができていない利用者に急に触れたり動かすことは、尊厳を無視し介助の受け入れを困難にさせ、恐怖心を与える危険性を高めます。触覚を通じて理解を得るには、触れる部位と触れ方として以下のポイントを押さえましょう。

✖手のひらや腕、足の内側などといった身体の柔らかい部分は避ける

➡○肩や手首の骨が出っ張って硬い部分に触れる

✖指を立ててつかむように素早く触れる

➡○手のひら全面で広く包み込むようにゆっくりと触れる

同意を得るプロセス

自立支援型介助において、「同意を得る」ことは不可欠です。介助は一方的に「してあげる」ものではなく、「一緒に行う」ものだからです。

まず、相手が選択権を持てる声かけを行いましょう。「~してください。」ではなく、「~していただけますか?」「~させていただいてもよろしいですか?」といった表現は、利用者が「自分で選べる」という感覚を持つきっかけになります。例えばプライバシー度の高い更衣場面においても、「右腕を軽く支えてもよろしいですか?」と問いかけ、うなずきなど同意を確認してから介助に移っていくと、利用者の安心感は格段に高まります。

次に、“断る権利”を尊重することも重要です。拒否があった場合、それを「拒否された」と捉えるのではなく、「今は受け入れられないサイン」と受け止めましょう。そして「では後ほどもう一度、別の方法で試してみますか?」など代替案を提示し、再アプローチの機会を作り同意を得られるか検討します。このとき、痛みや不安を与えるような関わりがなかったか、相手が理解しやすい関わりができていたか、室温や環境音などは適切であったかなど、受け入れていただくことが難しかった背景を探り、評価した上で整えることが求められます。

最後に、意思決定支援を行いましょう。高齢者や障害のある方も、一人の人として「自分で選ぶ権利」を持っています。介助者の役割は「代わりに決めること」ではなく、「相手が自分で選択できるように支えること」です。

例えば、介助場面では「トイレに行きますか?」「お茶を飲みますか?」など、こちらから提案します。そのとき、私たちでももちろんそうですが、「はい」と同意することもあれば、「行きたくない」と言うこともあって当然です。どちらの答えも、本人が伝えてくれた意思であり、まずは『わかりました』と受け止めることが重要です。これは「あなたの意思を尊重しています」というメッセージになり、信頼関係を築く第一歩です。

一方、業務が立て込んでいると、「今は行ってもらわないと困る」「予定が崩れる」と感じることも実際あるかもしれません。しかし、そこで「いいから行きましょう!」と強引に進めてしまうと…

・利用者は「自分の思いは無視された」と感じる

・不信感や抵抗感が生まれ、次からますます拒否が強くなる

・結果として介助がスムーズにいかなくなる

といったように、短期的には時間を稼げるように見えても、中長期的には関係を壊し、時間を余計に要したり介助量を増す、といった悪循環を生み、むしろ自ら業務をより難しくしてしまいます。まずは本人の意思を確認し、受け入れることが自立支援の基本姿勢です。

まとめ

介助は「触れる瞬間」から始まるのではなく、触れる前の10秒間からすでに始まっています。

その短い時間の中で、介助者が示す「姿勢」「表情」「言葉」の1つひとつが、利用者にとって安心か不安か、信頼か拒否かを左右します。

適切な挨拶や距離のとり方、多感覚を活用した説明と同意のプロセスは、利用者の尊厳を守り、主体性を引き出すための基本です。そして「同意」も「拒否」も、まずはそのまま承認することが、信頼関係を築き、真の自立支援型介助へとつながります。

私たち介助者は、忙しさや効率に流されて「してあげる介助」になりがちです。しかし、介助とは「一緒に行う営み」の1つであり、日々、その場面場面の積み重ねが利用者の生活を支えます。

触れる前の10秒をどう過ごすか——そこに介助の質を左右する最大のカギがあると心に留め、日々の実践に活かしていきましょう。